“A rovinarmi la vita è stata una leggenda della cucina italiana”. Predicato lapidario. Vedere Angelo Paracucchi cacciare il naso ovunque, nei sughi, nelle salse, setacciare le comande una ad una e muoversi in sala trovando che dire e come con ogni singolo cliente. Persino vederlo litigare con la toque: “Non la sopportava. Se la calava sulla fronte di malavoglia, quella gli si slabbrava dopo due minuti e lui la scaraventava puntualmente quanto più lontano gli riusciva”.

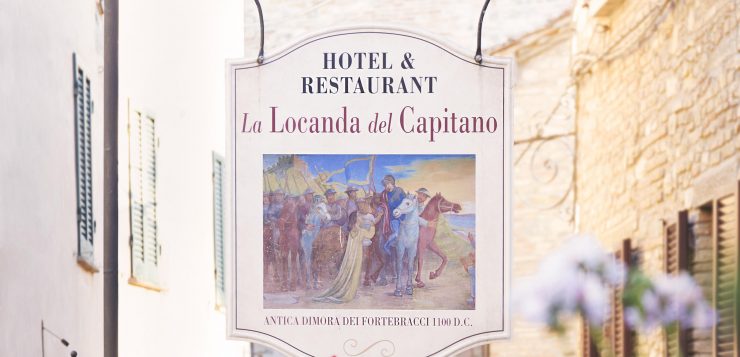

Otto mesi a La Locanda dell’Angelo, tanto quanto basta per accedere prima il desiderio, poi l’insegna de La locanda del Capitano a Montone (Perugia) e fare di Giancarlo Polito un cuoco.

E non c’è dubbio che la lezione di Paracucchi, maniaco dell’olio da oliva ante litteram (quando i cuochi italiani usavano burro per totale soggezione ai cugini francesi e prima che la dieta mediterranea fosse codificata, per intendersi) ha attecchito, anche nella carta degli oltre trenta oli sui tavoli del Capitano.

“Ero uno studente d’Economia e commercio, al più cucinavo per i colleghi d’università e gli amici. Mi dicevano che mi riusciva piuttosto bene, certo, ma che sarei diventato un cuoco chi l’avrebbe mai detto?”. Non certo i genitori, pugliesi residenti a Manduria che al figlio fuorisede riservavano le loro migliori energie e che rischiarono il coccolone quando si sentirono dire con accento definitivo: “Mamma, papà, mollo tutto. Voglio fare il cuoco”, e gli mancava solo la tesi alla laurea. Tutto accade una sera a cena alla Locanda dell’Angelo: “Vidi Paracucchi muoversi fra i tavoli, mandai giù quel pasto pieno di gusto e di pensiero, simile a niente di tutto quello che avevo visto e assaggiato fino a quel momento. Il giorno dopo mi presentai al ristorante chiedendogli di lavorare gratis. Così è stato per gli otto mesi successivi, quelli che mi hanno cambiato la vita”.

“In Puglia ci ho vissuto fino all’età di 18 anni”, racconta il cuoco, “precisamente a Taranto che era già una città dolente, cresciuta troppo in fretta e disordinatamente all’ombra dei colossi industriali. Guardare quella città ferita faceva male agli occhi, tranne quando riuscivi a distrarre le sguardo e farti inghiottire dalla bellezza del mare. Quel mare lì me lo porto ancora dentro, nella nostalgia e nei piatti. Ma dovetti fuggire in Umbria per trovare la bellezza e la vita a misura d’uomo che andavo cercando. È stato così che ho trovato prima Paracucchi e poi Montone”.

Alta valle del Tevere, 1640 abitanti secondo l’ultimo censimento, provincia di Perugia. Montone si inerpica in cima a un colle a quasi 500 metri sopra il livello del mare. L’altezza è quella giusta per tenere in fresco storie, fra leggenda e devozione, come quella che la terza settimana d’agosto celebra la Santa Spina (della corona di Cristo) ricevuta in dono da Carlo de Fortebracci e da questi donata a sua volta alla città. “Questo silenzio e questa quiete sono ciò che andavo cercando. Dove le persone e le cose hanno un nome, riconoscibile e noto. Fu mia moglie a trovarlo, ricordo ancora quel giorno, mi chiamò mentre viaggiava in treno con una rivista di annunci tipo Cerco-Trovo fra le mani. Da lì a poco andammo a vedere il posto segnalato che, con l’aiuto di un bancario con il cuore, è diventato la Locanda del capitano”.

La parabola dello chef autodidatta diventa la storia dell’insegna al civico 7 di via Roma di una solitaria cittadina medievale sospesa in una bolla spazio-temporale. È qui che l’ex studente di Economia, indossata la toque, ha mosso i primi passi sul terreno noto delle origini, attingendo al ricettario della tradizione pugliese. “Nella mia cucina ci sono sempre tracce del mare, della terra rossa del Salento e comunque del Mediterraneo”, vedi la Purea di fave contadina con cicoriella croccante al grano saraceno, ovvero una crema di fave con tre consistenze di cicoria selvatica, sul fondo ancora cicoria in purea e ancora cicoria fritta in grano saraceno croccante e disidrata. “Noi cuochi non inventiamo niente – ammette Polito –, aggiungiamo quello che mancava ai piatti del passato, o semplicemente reinterpretiamo. Una volta con la purea di fave si accompagnavano i chicchi d’uva, io ci aggiungo delle gocce rosso sangue di essenza di Primitivo”.

Non solo Puglia, naturalmente. La cucina di Polito magnifica anche la terra d’elezione, e viaggia, traversate radenti terra-mare come la Chianina umbra con tartufo e crema di ostrica: “La sapidità del mare dressa la carne – spiega – così il mio filetto di chianina al pascolo libero, tartufo nero e crema di ostriche fatte al momento”. Castel di Sangro. Siddi. Montone. Percorso a tappe nella ristorazione fuori dalle rotte vacanziere, mete di una solitudine eroica in quanto tale. “Se tu ci credi il premio arriva sempre. Il primo a scoprire questo posto fu un magazine di New York, poi arrivarono i giornalisti italiani innescando un circolo virtuoso sull’onda del quale cominciarono ad arrivare ospiti da ogni parte d’Italia ma anche oltreoceano. E’ così che siamo riusciti ad acquisire un altro palazzo accanto alla Locanda”.

“Lo abbiamo comprato dopo tre anni e rimesso a posto dopo cinque, realizzando il nostro sogno di poter offrire ai nostri ospiti non solo un buon pasto, ma anche delle belle camere”. Quanto importanti sono i giornalisti per un cuoco? “Importanti se sono veri professionisti, ma accade anche che chi parla di cibo non sa cosa dice, purtroppo”. Purché se ne parli, no? “No. Purché se ne parli in maniera veritiera”. Ma il gusto è il regno della relatività. “Nì, spesso grandi ristoranti mi hanno deluso per la freddezza. E’ per questo che alla nostra tavola non mancano mai le tre cose che ti fanno sentire davvero a casa, acqua, pane e olio. Pardon, trenta oli, tanti ne conta la nostra carta. Voglio che i nostri ospiti diano di matto come me quando assaggiano una coratina fatta come si deve. Anche se io sono molto soft con i gusti. Non mi piacciono i piatti spigolosi, mi piace raccontare con delicatezza un territorio, mi piace sussurrarlo”.

A suon di musica, letteralmente, quella che fa da colonna sonora alla messa in scena sì, ma dietro le quinte della cucina. Per Giancarlo Polito chi ama la musica non può non amare il cibo. E non c’è genere musicale che non si leghi a un particolare piatto. I raviolini farciti con ricotta di bufala e salicornia in guazzetto di scorfano, con filetti di scorfano in oliocottura? “Un pezzo reggae. Un classico di Bob Marley, Redemption song”. La tagliatellina in crema di nocciole croccanti e tartufo bianco? “Ovvio, il Chiaro di luna di Chopin”.

Il Capriolo salmistrato cotto sotto sale con pesto di dodici erbette aromatiche, abbinato a topinambur zucca gialla rapa rossa e polenta croccante? “Perfetto con un pezzo new age dei Soft Cell”. La Guancia di chianina, cotta quaranta ore sottovuoto con cioccolato amaro e patate di Pietralunga affumicate a un whisky torbato? “Nessun dubbio, è un piatto black, che chiama la voce profonda della regina Nina Simone”.